这几个茶典故,你知道吗?

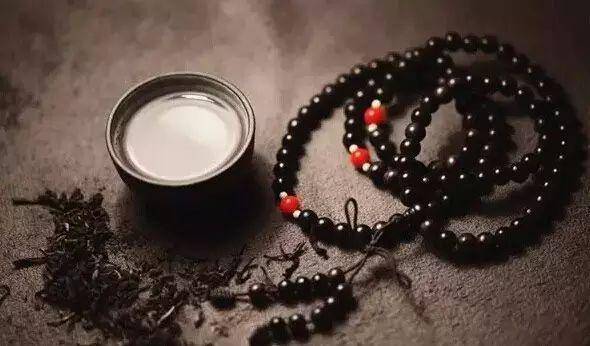

茶余饭后,约上三两好友,围炉煮茶,听听旋律优美的音乐,聊聊关于茶的故事...喝着刚出汤的茶,伴随着娓娓道来的故事,岂不美哉?

cha567

晚唐著名诗人皮日休之子皮光业,自幼聪慧,十岁能作诗文,颇有家风。

皮光业容仪俊秀,善谈论,气质倜傥,如神仙中人。吴越天福二年拜丞相。

有一天,皮光业的中表兄弟请他品赏新柑,并设宴款待。那天,朝廷显贵云集,筵席殊丰。

皮光业一进门,对新鲜甘美的橙子视而不见,急呼要茶喝。

于是,侍者只好捧上一大瓯茶汤,皮光业手持茶碗,即兴吟到:“未见甘心氏,先迎苦口师”。

此后,茶就有了“苦口师”的雅号。

cha567

元祐四年,苏东坡第二次来杭州上任,这年的十二月二十七日,他正游览西湖葛岭的寿星寺。

南屏山麓净慈寺的谦师听到这个消息,便赶到北山,为苏东坡点茶。

苏轼品尝谦师的茶后,感到非同一般,专门为之作诗一首,诗中对谦师的茶艺给予了很高的评价:

《送南屏谦师》

道人晓出南屏山,来试点茶三昧手。

忽惊午盏兔毛斑,打作春瓮鹅儿酒。

天台乳花世不见,玉川凤液今安有。

先生有意续茶经,会使老谦名不朽。

谦师治茶,有独特之处,但他自己说,“烹茶之事,得之于心,应之于手,非可以言传学到者。”

他的茶艺在宋代很有名气,不少诗人对此加以赞誉,如北宋的史学家刘攽有诗句曰:“泻汤夺得茶三昧,觅句还窥诗一斑”。是很妙的概括。

后来,人们便把谦师称为“点茶三昧手”。

cha567

北宋徽宗时期,宫廷里的斗茶活动非常盛行,上有所好,下必甚焉。

为了满足帝皇大臣们的欲望,贡茶的征收名目越来越多,制作越来越新奇。

据《苕溪渔隐丛话》等记载宣和二年,漕臣郑可简创制了一种以“银丝水芽”制成的“方寸新”。

这种团茶色如白雪,故名为“龙园胜雪”。郑可简即因此而受到宠幸,官升至福建路转运使。

后来,郑可简又命他的侄子千里到各地山谷去搜集名茶奇品,千里后来发现了一种叫做“朱草”的名茶,郑可简便将“朱草”拿来,让自己的儿子待问去进贡。

于是,他的儿子待问也果然因贡茶有功而得了官职。当时有人讥讽说“父贵因茶白,儿荣为草朱”。

郑可简等儿子荣归故里时,便大办宴席,热闹非凡,在宴会期间,郑可简得意地说“一门侥幸”。

此时他的侄子千里,因为“朱草”被夺正愤愤不平,立即对上一句“千里埋怨”

cha567

《五灯会元》载:赵州从谂禅师,师问新来僧人“新近曾到此间么?”

答曰:“曾到”

师曰:“吃茶去”

又问一新来僧人,僧曰:“不曾到”

师曰:“吃茶去”

后院主问禅师:“为何曾到也云吃茶去,不曾到也云吃茶去”

师召院主,主应诺

师曰:“吃茶去”

唐代赵州观音寺高僧从谂禅师,人称“赵州古佛”,好饮茶。

“吃茶去”,是一句极平常的话,禅宗讲究顿悟,认为何时何地何物都能悟道,极平常的事物中蕴藏着真谛。

茶对佛教徒来说,是平常的一种饮料,几乎每天必饮,因而,从谂禅师以"吃茶去"作为悟道的机锋语。