又双叒叕的下雨天,接下去还没来得及采摘的岩茶就要废了吗?

前两天科代表刚刚说完做茶师傅眼中接近完美的青叶,借着优等生为参照物,今天我们来看看做茶师傅眼中的纨绔子弟,雨水青。

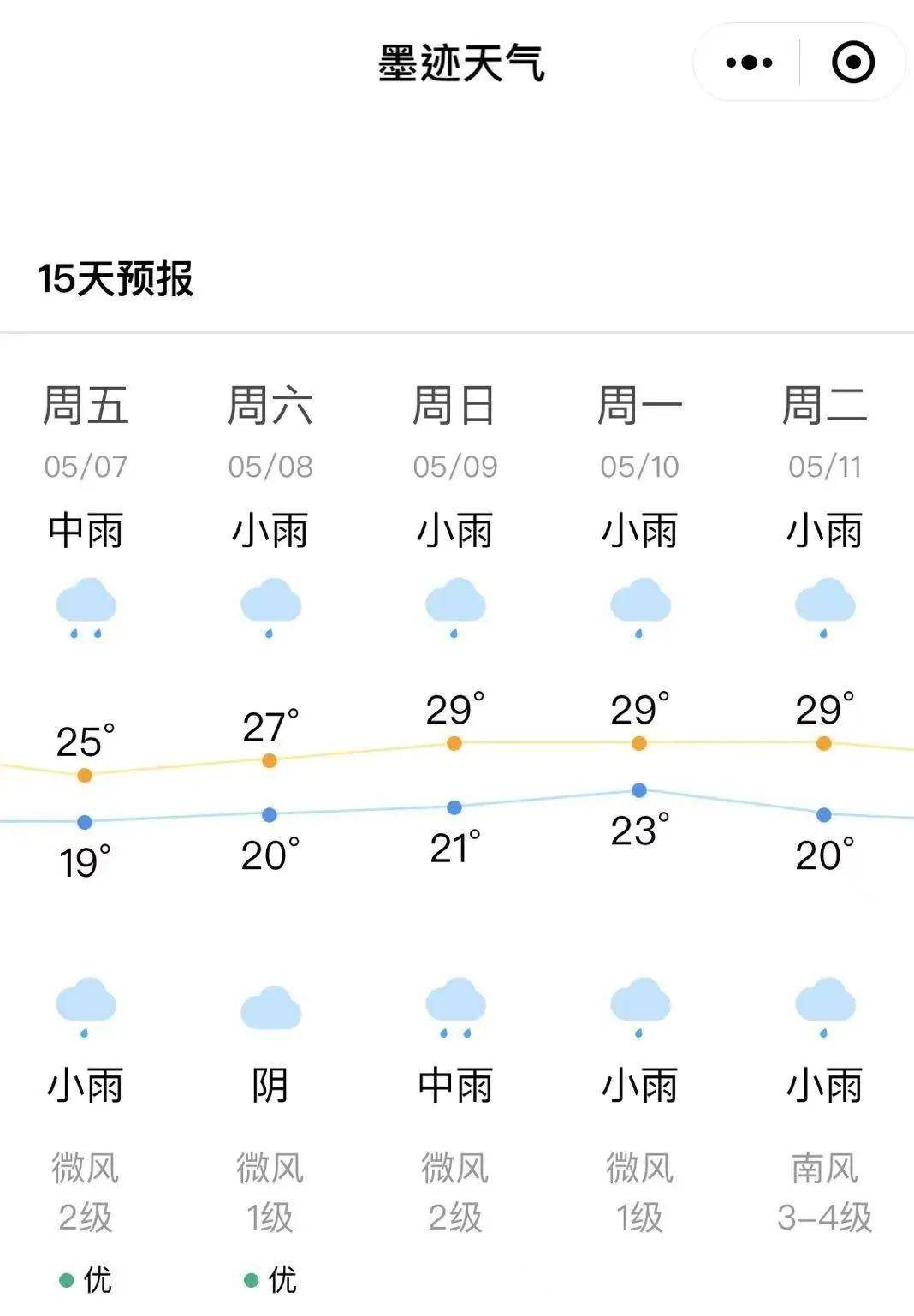

之所以在这个节骨眼上讨论这个问题,是因为接下来一周特别应景的气候预报,此处看图不解释。

虽然这几天开始很多茶厂陆续进入了收尾的状态,毕竟今天就是立夏了,过了今天的茶从概念上说就是夏茶,这不但完美避开了接下去连日下雨的阴霾,还避开了夏茶的壁垒。

但是据科代表在近十多日的茶季观察中发现,今年茶季除了普遍偏早之外,采摘时间的错乱也是令人错愕的。像水金龟、白鸡冠、不知春这种原本是晚生种的名丛,今天的采摘时间几乎都跟中生种几乎同步。

一些老丛和落坑的肉桂,都还没开采,眼看着雨就要停不下来的节奏,我们捉急的为它们捏了把汗。

那么问题来了,

“雨水青”就这么令人讨厌吗?

茶人陆羽在《茶经》三之造说过“有雨不采,晴有云不采”,与其说这是一个常识,不如说采摘时间的把握也是确保制茶工艺完美的先决条件。

不但要露水晒干,最佳状态就是在午后一点左右,标准青叶直接在茶树上就萎凋的模样是制茶师傅眼里是最动人的时刻。

▲4月30号,晴,牛栏坑肉桂在树上萎凋的样子,就像在办公室里睡懒觉的你

此刻但凡出现露水未干、或者下着雨的天气进行采摘制作,就直接否定了这个青叶可能成为顶级岩茶的绝对因素。

据说当年岩茶总厂在对岩茶等级进行分类的时候,只要是下雨天采摘和制作的茶品,都进入不了A级序列,这也是为什么如今这么多茶厂依然保持生产期间记录天气的习惯,毕竟这从一开始就是关乎生命质量的影响。

所以,雨水青对一泡岩茶成品的影响究竟到了什么程度呢?

首先,从茶青质量而言:

雨水青绝不是顶级食材该有的状态

就如米其林厨师一般,好的厨师一定要从好的食材入手,再厉害的大厨都不可能凭空造出劣质食材不具备的味道和气味分子。哪怕现代文明有了先进的物流和冰冻保鲜的可能,但进了冰箱的海鲜,和鲜活的生鲜,在大厨的眼里根本就是两种食材的待遇。

光凭这点,雨水青自诞生的那一天起,就注定站不到食物链的最高级。

在岩茶技艺体系里一直有一个论调,“能把雨水青做好的师傅才是好师傅”。客观而言,这个结论是合理的,这就像一个班级里的“优等生”和“学渣”,“优等生”可能是先天条件好、自带学习能力强的智商和基因,不管怎样的老师和教学环境优等生都可以闪闪发光,但是“学渣”的逆袭就不一样了。

我们在说“浪子回头”的时候一般离不开“出门遇贵人”,学渣如此,雨水青也是如此。

但注意一下这句话的定语落脚在 “好师傅”,所以这个结论的成立在于做茶师傅的工艺,就像老师对待“学渣”依然保持一颗平常心的耐心和善意,而非茶品质本身的优越。

所以,当我们在讨论岩茶到底是人重要还是茶重要的时候或许没有最终答案,但是“能把雨水青做好的师傅才是好师傅”这句话很明确的说明,做得再好,终究还是师傅更好。这个逻辑请你细品。

其次,制作角度而言:

雨水青是对制茶师傅技艺和耐心的考验

雨水青采摘下来后,青叶中含水过多,这在制作过程中蒸发相对较慢,使得水闷在叶子里的时间过长,走水的时间也会拉得更长。

除了茶青本身的影响,下雨天原本空气的湿度也高,一些为萎凋过程中更好吸水搭建的木头屋的木头也都是湿的,都谈不上吸水。在这样的天气条件下,即使温度够高也是高温高湿的环境,这在萎凋过程中就像一大型桑拿现场,青叶们的状态很难再灵动起来。

若这些青叶运气好,遇到那天的制茶师傅特别有闲情逸致,就会慢慢的跟它们较劲,用匠人的耐心琢磨着这些雨水青,若运气不好,遇到的师傅懒得较劲,就成了徒弟们练手的随机道具,是一种命运随机处置的冷漠和无奈。

当然,一些产能大户的厂里,雨水青也是不容忽视的,不少厂房开始使用室内用萎凋槽或综合做青机进行加温萎凋,虽然这比随意处置科学了不少,但是相比晴天的日光萎凋,最大的差异则体现在内含物质的损耗上。

日光萎凋的茶叶中多酚类化合物和果胶损失得较多,但是糖损失得较少,而且氨基酸会大幅度上升。加温萎凋的茶叶中的多酚类化合物损失得少,果胶却大幅增加,糖损失得很大,氨基酸增加幅度也不如日光萎凋的。

果胶主要影响茶汤的稠厚度,而氨基酸影响的是茶汤的鲜爽度。

换算成评茶界的通用语言就是晴天做的青容易出香气,鲜爽度和清晰度都比较好,而雨水青让有经验的师傅来说可能会把汤水的浓稠感表现的稍好一些,注意,这里指的仅仅是汤的稠感而不是指茶汤的厚度。

这也是为什么晴天做的青容易出香气,清晰度更高。江湖上流传雨天适合做老丛说法的源头,香气低了却凸显了丛味,注意,Just丛味!(关联链接👉:下雨天做老丛,你问过老丛吗?)

当然,雨水青的存在

在运输过程也显得格外麻烦

要知道带雨水的青叶是有一定重量的,在运输过程中之间相互摩擦会造成叶面的损伤,容易刮伤。采摘过程中青叶留梗就是为了在后续萎凋和做青过程中更好的走水,叶面的损伤则破坏了茶青的脉络,影响了梗叶之间水分和内含物质的输送。

所以,麻烦的“雨水青”对于一些挑剔的制茶师傅而言,是坚决不碰的,但凡下雨的时候,就是一些厂里大师傅们休息的日子。

问题又来了,

既然“雨水青”这么惹人嫌,

为什么还要坚持完成“雨水青”?

毕竟“优等生”在芸芸众生中就是那不会超过5%的比例,剩下的凡人自然是有凡人的命运,用一句来自命运安排的口吻说,那叫“没有办法!”

天要下雨,Y老师要嫁人这种没法逆天的事情我们只能顺从。若不顺从,那么多的青叶再不采摘,等到下一个晴天就要老了,何况下一个晴天里新的品种又将继续采摘,制茶期间青叶采摘的统筹管理也是一门斗智斗勇的大学问。

这里科代表作为一个刚入门不久的小白看来,随着如今大面积改种肉桂的趋势来看这个采摘管理的技能是在弱化的。因为大面积的肉桂,导致采摘时间和制作变得越来越集中,审美单一,用人扎堆这些问题都在逐年凸显出来,这个问题我们日后再用单独的话题开展讨论。

至于即将到来一批的“雨水青”如何考验师傅们的耐心呢?

相信岩茶教室的同学早就是一群见过世面的老司机,毕竟在日益高涨的茶青价格面前,茶越难做,师傅反而越用心,指不定最能代表制茶师傅水准的那泡茶,可能就是这一年里挑衅满满、难度系数最高的那堆“雨水青”。

作为食客,我们顺应天时。

今日互动

有没有你印象最深刻的一泡“雨水青”?是工艺打动了你,还是春天雨点的俏皮感动了你?

留言区交流呀!

-END-

有私事可私聊课代表

微信ID:kedaibiao0303

或者学习委员

微信ID:xuexiweiyuan111

随机翻牌哈哈哈